如果撒但真的控制了一个城市,那么这个城市会变成什么样子呢?在我们脑海中划过的第一幕景象可能是大规模的混乱:暴力充斥、偏差的性行为、自动贩卖机全面贩售色情刊物、教会关闭,信徒被强拉到市政厅等等。在超过半个世纪之前,费城第十长老教会牧师唐纳德(Donald Grey Barnhouse),为CBS广播节目的听众描绘了倘若撒但控制了美国的一个小镇,所可能出现的另外一幅完全不同的景象:所有的酒吧和撞球房会被关闭;色情现象会被禁绝;整洁的街道上迎面而来的是面带微笑、秩序井然的行人;没有人骂脏话;孩子们有礼貌地回答:「是的,先生」;「不是的,老师」;教会礼拜天的聚会座无虚席……只是那里不传讲基督。

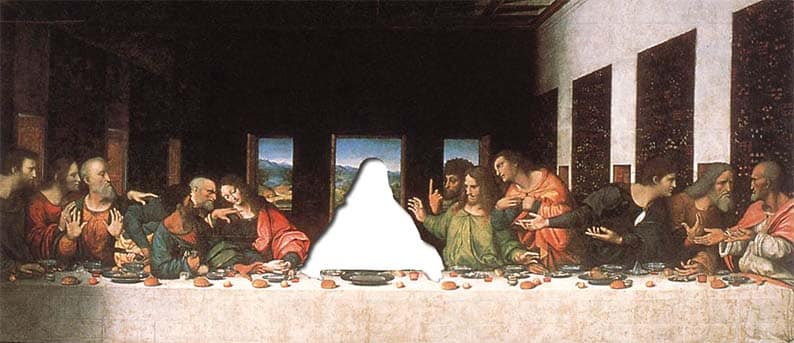

这不是危言耸听,目前的现象看起来就像撒但已经在掌权。敌人正在以微妙的方式,甚至利用适当的布景和道具来遮掩主角(基督)。教会、使命、文化转型,甚至圣灵,这些都可以成为人们关注的焦点,而不再是「专一注视耶稣,就是我们信心的创始者和完成者」(来十二2)的管道。尽管唐纳德举的例子仍然颇具有挑拨性,但它所阐释的重点只是在整个救赎故事里所已经说过的。圣经中所有的大字标题背后的故事,是一场关于蛇的后裔和女人的后裔之间的战争(创三15),是上帝所应许的,会在蛇(撒但)的灭亡以及咒诅的解除中会达到高潮的一种敌意。这应许是向撒但和牠的王国的宣战,这场较量也在该隐和亚伯之间的第一场宗教战争(创四;连同太廿三35),以及导致出埃及和旷野试探的雅威(耶和华)与法老之间的战斗中展开了。即使在应许地上,蛇继续引诱以色列去崇拜偶像,与异族通婚,甚至煽动王室家族的大屠杀。然而,上帝总是眷顾保守那将要打伤蛇头的「女人的后裔」(例如,参见王下第十一章)。这个故事一直发展到希律王时期,希律王因害怕占星家(博士)关于以色列真正君王诞生的宣告,于是命令杀尽伯利恒城里两岁以下所有头生的男孩。

福音书解开了这个故事情节,使徒书信阐述了这救赎故事的意义。所有的事都引导人来到各各他(髑髅地),而当门徒(甚至是彼得)试图分散耶稣对救赎使命的注意力时,他们无意中就成了撒但的仆役(太十六23)。他们「被这世界的神弄瞎了心眼」,以致于他们不但藐视犹太教和基督信仰的价值观,而且「不叫基督荣耀福音的光照着他们。基督本是上帝的像。我们原不是传自己,乃是传基督耶稣为主,并且自己因耶稣作你们的仆人。」(林后四4-5)。

撒但在耶稣受难日和复活节的战役中失败之后就改变了策略,以游击战的方式来阻止世人听闻那会拆毁牠黑暗国度的福音。在以弗所书第六章,保罗在论述天空属灵气的恶魔争战时,指导我们要穿起真理、公义、福音、信德、上帝的道等全副军装来抵挡敌人。在启示录第十二章,尾巴拖着天上三分之一的星辰的龙,等着吞吃快要生产妇人的孩子,只有那升在天上的、蒙应许的后裔才能打败这条龙。不过,龙知道自己的时候不多了,就继续追赶孩子的兄弟姐妹。基督在哪里被真正传讲,那里就是撒但最活跃的地区。国与国之间的战争、在家庭和社区之内的敌意,只不过是蛇尾巴留下的痕迹,牠利用反复测试的同一诡计,试图吞噬教会:不只是从教会之外而来的磨难,更是从教会里兴起的异端和分裂。在本文的其余部分,我想列出几个我们惯常受诱惑的方式,这些方式只能被称为可悲的「没有基督的基督教」。

否认:撒都该人

现代精神一直致力于把权威从人的外面(教会或圣经)转移到人的里面(理性或经验)。康德说,值得他永远信赖的一样东西就是他的道德直觉。这种道德直觉所带来的是这个不争的事实:「我们头上的灿烂星空,和我们内心的崇高道德法则。」浪漫主义者说,我们应该相信我们的内在经验。事实上,刺激天使路西华以及亚当和夏娃叛逆的,不正是他们想要篡夺上帝宝座的欲望吗?

每当我们通过查看自己的内心来决定什么才是重要的事情的时候,我们往往会发明律法。有些人会提出异议说,「不是法律,而是爱」。然而,在圣经中,律法不过是要确定爱上帝和爱我们的邻居是什么意思而已。早在耶稣以这种方式对律法作出总结之前(太廿二39),律法是经由摩西的手传下来的(利十九18、34),而保罗再次重申这点(罗十三8-10) 。我们是按上帝的形象被造的,毫无缺陷,完全有能力贯彻上帝使万物降服于上帝爱的律法的道德旨意之下。堕落并没有消除这种意义上的伦理目的,而是将我们的注意力转向内心,以至于我们不是真正爱上帝和爱我们的邻舍,而是以不义压制真理。甚至,堕落的意思不是指人要变成无神论者,而是指人要成为迷信者:利用「上帝」、「灵性」和他们的邻舍,来达到个人的目的。

当启蒙运动哲学家承认道德是人类的共同分母时,他们是正确的。然而,他们却从中得出结论,即任何从外面而来的—-无论是神迹的历史记录,还是救赎—-对真正宗教的本质而言,都是最不重要的。「我们所需要的只是爱」和「我们所需要的只是法律」是完全相同的观点。世界上所有宗教的核心(它们的内核),是责任、爱、或者道德和宗教经验,而历史的包装(故事、神迹宣称、信仰、仪式)是外壳,是可以摒弃的。

康德用「纯粹宗教」和「教会信仰」的字眼将上述两者作出区别。前者与我们的道德责任有关,后者是由以下内容构成的: 罪的教义、道成肉身、赎罪、称义、童女生子、关于基督的特定历史声称,以及教会实践(如洗礼和圣餐)等等。例如,我们可以接受基督死和复活的故事,但条件是这些故事代表了某种普遍的道德真理(例如,为他人或某种原则献身)。光从表面来看,它实际上是破坏了纯粹道德的根基。如果你期待别人牺牲自己来拯救你,那么你自己就不太可能完成属于你自己那部分的责任。某种宗教异端处理罪的方法,是让人把孩子扔进火山,以安抚神明,而基督教是说:「上帝爱世人,甚至将祂的独生子赐给他们,叫一切信祂的,不至灭亡,反得永生。」(约三16)。然而,宗教一旦经过提炼,去除了这种「迷信」,所剩余的残留物就是纯粹的道德,而这种道德至少会带领我们建造一座通向天堂的高塔。相信你的内心;怀疑外部的一切。这就是启蒙运动的教训。

当然,问题是我们有的是一位外在的上帝和一种外在的拯赎。我们里面的一切才是问题的所在。然而,好消息是,与我们截然不同的上帝成为我们当中的一员,只是祂没有屈服于我们自私的傲慢。祂成全了律法,担当了审判,并且复活,为我们解决了罪的诅咒、死亡、和审判。此外,祂还差派祂的灵住在我们里面,使我们由里到外得到更新,直到有一天我们身体复活。当然,从某种意义来说,启蒙运动是正确的,既然我们是按上帝的形象被造的,律法就在我们的本性里面。福音是不可思议的好消息,必然是从外面来的。大家都知道黄金定律是「己所不欲,勿施于人」, 这定律本身不会招来殉道,它不需要见证人和使者。事实上,它并不需要道成肉身,更不用说是赎罪和复活了。

因此,毫不奇怪,世界会认为「我们所需要的只是爱」, 既然世界认为没有基督也行,那么我们也可以没有教义。教义是各种宗教最明显的分歧之处。教义使事情变得有趣——也使事情变得危险。如编剧家桃乐丝·塞耶斯(Dorothy Sayers)说,教义不是基督信仰中枯燥无味的部分,反而,「教义是戏剧」。耶稣不是革命者,因为祂说我们应该爱上帝和彼此相爱。摩西是最早说这句话的人,佛陀、孔子、和无数我们从来没有听说过的其他宗教领袖也这么说。玛丹娜、奥普拉、菲尔博士(Dr. Phil;译注:美国电视上非常出名的心理医师)、达赖喇嘛,甚或是许多基督教领袖都会告诉我们,宗教的要旨是让我们彼此相爱。「上帝爱你」并不会挑起世人的反对。然而,当我们开始谈论上帝的绝对权威、圣洁、忿怒、和公义、原罪,基督的代赎,不靠行为称义、必须重生、悔改、洗礼、圣餐,和将来的审判等等教义时,房间内的气氛会立刻转变。如果后现代主义只是现代浪漫主义的复兴(经验主宰一切),那么它根本就不算是后现代。

历史学家经常指出,尽管敬虔主义(pietism)和理性主义有许多的差异,它们却汇聚在一起,从而创造出启蒙运动。「现代性」(modernity)的继承人向人的内心张望,在人的身上寻找自主的(autonomous)理性或经验,而不是向外,凭着信心和悔改,寻找一位会审判和拯救我们的上帝。现代新教自由派之父施莱尔马赫(Friedrich Schleiermacher),强调耶稣是道德存在的最高典范,如果我们也拥有耶稣的「上帝意识」,所有的人就可以拥有这种道德。因此,尽管基督信仰或许可以代表这个原则最纯净、最完整的实现,但是其他宗教则是以自己的方式,试图把这种普遍宗教和道德经验以语言来表达。我们只是说法不同,但是我们所经历到的,却是同样的事实。尽管康德把宗教的本质放在「实践理性」(即道德责任)上,而施莱尔马赫则把它放在宗教经验上,但这两种方式都会使「自我」成为衡量真理的标准,而救赎则是在我们里面可找到的某些东西,即使它是以「基督在我心里」的方式呈现的。新教自由派和福音布道主义(Evangelicalism)之母的奋兴主义(Revivalism),将「行为比信条重要」和「经验比教义重要」的论点推展到了极致。

当然,这意味着,基督不再是唯一的完全神、完全人,而是最具有神性的人。福音不再是基督在历史上、在我外面,为我而死,而是基督在我身上所留下的印象,在我里面激起了高贵的情操,好让我们经验到同一种的上帝意识和爱。罪不再是我需要被拯救而脱离的光景,而是只要有足够的动机和教导,我就可以避免的行为。基督的死不再是满足了上帝公义忿怒的赎罪祭,而是促使我们悔改的上帝的爱的榜样。因此,最主要的问题是,「耶稣会怎么作?」,而不再是「耶稣成就了什么?」。内在优先于外在。

分散注意力:法利赛人

与撒都该人相反,法利赛人很严谨、一丝不苟。他们认为外在很重要,但必须通过律法的形式来进行。他们相信复活、最后审判、圣经历史叙述的神迹奇事的真实性,他们也如此渴望弥赛亚时代的到来,以至于希望每个人都能把自己的问题管理好(以等待弥赛亚君王的到来)。只有当上帝的子民在所有细节上服从律法(甚至犹太拉比所制定的许多规条是为了防范以色列人违反摩西的法规而设计的), 弥赛亚才会寻访以色列,并且在最后的审判中为以色列人辩护。

好,要求道德更新和国家公义,能算是错误吗?但是法利赛人没有把注意力集中在上帝国度真正的要点上。他们盼望有一位君王能推翻罗马统治,重新建立摩西的神治政体,因此错过了就在他们眼皮底下的弥赛亚国度和弥赛亚的真实身分。门徒本身的注意力也不集中,当他们临近耶路撒冷,每当耶稣谈到十字架时,他们经常转换话题。他们在幻想着国王登基的日子,连同最后审判的结束,国度在一切荣耀中的终极完成。然而,耶稣知道唯一通向将来荣耀的道路是前面的十字架。法利赛人为了强调外表的公义和行为,他们也肯定从内心得拯救:通过道德上的努力。

在路加福音第十八章著名的比喻中,耶稣把法利赛人的假敬虔与祂的国度子民真正的信心和悔改拿来作对比:

「有两个人上圣殿去祈祷,一个是法利赛人,一个是税吏。法利赛人站着,祷告给自己听,这样说:『上帝啊,我感谢你,我不像别人,勒索、不义、奸淫,也不像这个税吏。我一个礼拜禁食两次,我的一切收入都奉献十分之一。』税吏却远远站着,连举目望天也不敢,只捶着胸说:『上帝啊,可怜我这个罪人!』我告诉你们,这个人回家去,比那个倒算为义了。因为高抬自己的,必要降卑;自己谦卑的,必要升高。」(路 十八 10-14)

耶稣告诉法利赛人:「你们在人面前自称为义,上帝却知道你们的心;因为人所高举的,上帝却看作是可憎恶的。」(路十六15)基本上耶稣似乎忽略了撒都该人,因为他们可能认为彼此互不相干,祂反复警告说「要提防法利赛人的酵,就是虚伪。」(路十二1)

在耶稣所讲的比喻中,那个法利赛人甚至祷告,「上帝啊,我感谢你,我不像这个税吏。」比他的假冒为善和自义更糟糕的是,他假装分给上帝一点功劳。在颁奖典礼上,我们都目睹受奖人承认他们的成功离不开许多人的帮助。然而,遗产受益人却完全不同,从起草遗嘱的那一刻起,他就被视为敌人。没有基督的基督教并不意味着缺乏「耶稣」、「基督」、「主」甚至是「救主」等语言的宗教或灵性经验。而是意味着,名字和头衔被使用的方式,在它们在人类悖逆和上帝救赎的历史展开过程中,所占有的具体位置是毫不相干的,也和洗礼和圣餐这样的实践是毫不相干的。耶稣作为生命的教练、治疗师、哥们、重要的人(另一半)、西方文明的创始人、政治性的弥赛亚、彻底之爱的榜样,以及其他无数形象等等,这些名字和称呼都可以让我们分散注意力,离开跌人的磐石,离开「耶稣基督和他钉十字架」的愚拙, 结果我们无法一心一意地对主忠诚。

在鲁益师(C. S. Lewis )所著的《地狱来鸿》(The Screwtape Letters)一书中,大魔头大榔头(Screwtape)以问答形式诱导唆使受训员小鬼魔蠹木(Wormwood),要阻止基督徒的注意力集中在这点上:基督是免去上帝忿怒的救赎主。大榔头教唆蠹木,不要笨拙地直接攻击基督同在的宣告,反而要想方设法让教会对「基督教与……」感兴趣:「基督教与战争」、「基督教与贫困」、「基督教与道德」等等。当然,鲁益师并不是说基督徒不应该对这些紧迫的问题感兴趣,反而,他所提出的观点是,当教会的基本信息不看重基督是谁,以及祂已经一次而永远地为我们作成了什么,而更看重我们是谁,以及我们当做什么,以证明祂的牺牲是正当的,这种被改头换面以「切合时代需要」的宗教,就不再是真正的基督信仰了。

如果认为「基督被钉十字架」不如「基督和家庭价值观」、「基督和美国」、「基督与世界饥饿」那么切合时代需要,我们最终就会把福音同化为法律。我再次强调,法律本身没有什么不妥:法律的道德命令揭露我们道德上的失败,法律是信徒学作基督门徒的指引。然而,如果把某人所作成的工作的好消息同化为我们自己行动的指导方针,就是个大灾难。用贝扎(Theodore Beza)的话来说,「把律法与福音混为一谈是所有正在败坏或曾经败坏教会的弊端的主要源头」。当上帝的律法(而不是我们自己的内心情感)真的向我们说话,我们的第一个反应应该是,「上帝啊,开恩可怜我这个罪人」,而不是像年轻富有的官的回答,「这一切我从小都遵守了」(译按:参可十20;路十八21)。

我们用「法利赛人」式的方法来歪曲基督的宣告的另一种方式,是通过有时被称为「不明言的福音(the assumed gospel)」的方式。这种方式往往是我们转眼离开基督的第一阶段。即使基督被当作是对上帝公义愤怒的解答,对这点的强调却被视为在基督徒的生命中可以被抛诸脑后的。我们认为人们是先「得救」,然后才成为「门徒」的。给罪人的福音是基督的死和复活;然而,给门徒的福音是「动手作」!但是这却是在假设门徒并不是罪人。圣经没有一句经文吩附我们要「活出福音」。根据定义,福音不是我们能够活出来的。它只是我们能听闻、能接受的消息。福音是好消息,而不是好建议。好消息是「但如今,上帝的义在律法以外已经显明出来,有律法和先知为证:就是上帝的义,因信耶稣基督加给一切相信的人,并没有分别。因为世人都犯了罪,亏缺了上帝的荣耀;如今却蒙上帝的恩典,因基督耶稣的救赎,就白白的称义。上帝设立耶稣作挽回祭,是凭着耶稣的血,借着人的信,要显明神的义;因为祂用忍耐的心宽容人先时所犯的罪」(罗三21-25)

当福音——也就是,基督作为救主——被视为理所当然的时候,我们就不再需要从我们的假冒为善和自我信靠、自爱中不断地归正。就像耶稣的比喻里的法利赛人,我们感谢上帝说,我们不像别人,但是我们所信靠的其实是我们自己的「门徒身份」。法利赛人也是门徒,他们有他们的门徒。但是,只有在基督里的门徒身份是基督的生命、死亡和复活的果子,而不是它对人类救赎所作出的贡献。

耶稣自己说,「正如人子来,不是要受人的服事,乃是要服事人,并且要舍命,作多人的赎价」(太廿28)。当门徒责怪耶稣用谈论十字架给门徒泼冷水时,耶稣说:「但我原是为这时候来的」(约十二27)。当腓力要求耶稣向他们显明到天父那里的路时,耶稣说祂就是道路(约十四8-14)。同样,保罗告诉哥林多人,他立定主意不单是只传耶稣基督,更是只传「被钉十字架的基督」, 虽然这「在犹太人看来是绊脚石,在外邦人为愚拙」, 但它却是唯一能拯救人的好消息(林前一18、22-30,二1-2)。换句话说,保罗知道(超级使徒们总是会提供具体的证据),传道人可能使用耶稣的名,但却是用在其他事情或其他人身上,而不是用在那位代替罪人牺牲的基督身上。

希腊人爱智慧,所以就向他们展示耶稣更聪明地解决了日常生活的难题,教会就会挤满了支持者。犹太人喜爱神迹奇事,所以就告诉他们,耶稣现在就能帮助他们活出美好的人生,或带来荣耀的国度,或把罗马人赶逐出去,并且在异教徒面前证明他们的纯全,而耶稣就会被人带上桂冠,获得赞美。但宣讲基督是献上自己生命、又再度将它取回去的受苦仆人,大家就都会觉得奇怪,究竟是谁转移了话题。

教会存在的目的是为了把「我们和我们的行为」这个主题,转变为「上帝和祂的救赎作为」,把我们拯救世界的诸多「使命」转变为基督已经完成的救赎使命。倘若教会宣讲的信息,听众不需要归信也能明白;如果它对那些作了一辈子的基督徒的人来说,从来是不痛不痒,不会偶尔冒犯他们,以致于他们也需要更多地向自己死、更多地向基督而活,那么这信息就不是福音。当有人在谈论基督,很多事情可能发生,但未必和祂的死亡、升高、掌权、和再来有关。但是当我们宣讲基督的拯救职分,教会就成为死亡和复活的舞台,会带来真正的见证、爱的、团契的、团体的和事奉的生命—然而这些生命仍需要得到赦免,因此总是需要再次回到关于基督的好消息。

今天,我们有很多这两种倾向的实例:否认和分散注意力。一方面,有些人明确地拒绝新约圣经关于基督位格和工作的教导。耶稣只是另一种道德指引——也许是有史以来最好的—但祂不是神而人的救赎者。然而,福音派是以他们反对新教自由主义的立场而闻名的。另一方面,有许多在理论上肯定所有关于基督和救恩的正确观点的人,似乎认为让基督信仰真正切合时代需要、有趣、和具有革命性的,是一些别的事情。分散注意力的现象随处可见。这并不意味着耶稣并不重要。祂的名字出现在无数的书籍、讲道、T恤、咖啡杯、和广告牌中。然而,耶稣的名字已变成陈腔滥调或者注册商标,而不是唯独我们能靠着得救的「万名之上的名」。

耶稣基督作为道成肉身的上帝,仁慈地救赎罪人,使罪人与上帝和好,早已不是当今大多数教会或基督教活动的主题了。当我们不再被提醒上帝是谁以及在人类历史上,祂为被罪和死亡捆绑的世界所成就的工作,换句话说,当教义变得次要时,会发生什么事呢?我们会回到我们的自然宗教里:就是那一直存在我们心里的,我们凭直觉所一直知道的:律法。「要行为,不要教义」(Deeds, not creeds) ,等于「要律法,不要福音」。虽然他们的理论差异很大,但自由派和福音派最终听起来却很像对方。福音派说他们相信基督,但结果是把基督降至为一个道德榜样,彻底就像自由派一样;福音派不是彻底否认基督,而是分散了注意力。本文的目的不是为了给现代基督徒贴上「撒都该人」和「法利赛人」的标签,而是要指出,一个人可以不需要靠否认基督和福音,就可以变成没有基督的基督教。事实上,人们可以诉诸基督,并且「让耶稣成为中心」,然而在某种意义上却是漂移回到「纯宗教」(道德),并远离「教会信仰」(教义)。

今天, 在一个后基督信仰时代(post-Christian era),为了在一定程度上回应这种令人震惊的缺乏真正门徒的现象,许多新教徒,如候活士(Stanley Hauerwas)和麦拉伦(Brian McLaren)鼓励我们找回重洗派(Anabaptist)的传统,正如我所提到的,专注在耶稣作为道德榜样上。在《耶稣关心的七件事》(A Generous Orthodoxy)一书中,麦拉伦解释说,「重洗派教徒首要地是把基督信仰看作是一种生活方式」,他是透过耶稣登山宝训的镜头来诠释保罗,而不是倒过来。他强调的重点是门徒训练,而不是教义,彷佛跟随耶稣的榜样和跟随祂的教导是互相对立的。当登山宝训被同化为一般性的道德伦理的爱(即纯道德),而教义(教会信仰)被当成次要,会出现怎样的后果呢?

基督自己就变成仅仅是一位帮助人们成为更好的非基督徒的榜样。事实上麦拉伦写到,「我必须补充,虽然我不相信塑造门徒必须等同于塑造持守基督信仰的人。在很多(不是全部!)情况下这可能是明智的,就是帮助人们成为耶稣的跟随者,但却保留自己的佛教、印度教、犹太教背景。」「我并不盼望所有的犹太教徒或印度教徒会成为基督教的成员,但我很希望所有那些感受到如此呼召的人,会成为耶稣的犹太教跟随者或耶稣的印度教跟随者。」这样,关于自由派新教徒,麦拉伦可以如此这样评论就是不足为奇的了:「我赞赏他们渴望活出神迹奇事的真正意义,尽管他们不相信圣经所写下的故事。」毕竟,重要的是行动,而不是信条。麦拉伦似乎表明,无论是否明确信靠基督(教会信仰),都可以跟随耶稣(纯宗教)。

当然,就后现代而言,所有这些没有什么特别。这只不过是启蒙运动的遗产,也受惠于它之前的道德主义。如果跟随耶稣爱的榜样是福音(不必管祂的独特宣称,引发争议的言语,审判的警告),那么,比起我们许多认信的基督徒,当然会有很多行为更好的佛教和自由派「基督徒」。正如奥斯特莱克(Mark Oestriecher),另一位新兴教会(Emergent church)作家的叙述:「我的佛教徒表妹,除了她不幸不能接受耶稣之外,她是一个比几乎我所认识的基督徒更好的『基督徒』(根据耶稣描述什么是基督徒)。如果我们使用马太福音第二十六章作为标准,她是一只绵羊,而几乎每一个我所我认识的基督徒都是山羊。」 然而,到了末了,「彻底的门徒」也会被筋疲力尽,并且明白到他们就像我们其他人一样是假冒为善,亏缺了上帝的荣耀,需要在他们以外的人,不仅向他们展现得救的方法,而且展现祂自己就是那唯一的得救方法。虽然麦拉伦本人并不否认信条上所承认的基督,但是他认为关于耶稣基督最重要的的事情,是祂要人作祂的门徒的呼召。这个作门徒的呼召,会让我们能够参与到祂的救赎工作当中,而这个救赎工作并不是祂唯一的、无法重复的、在两千年前就已经为罪人所完成的工作。

在圣克鲁斯圣经教会(Santa Cruz Bible Church)的牧师丹·金博尔(Dan Kimball)所著的《新兴教会》(The Emerging Church)一书中,作者宣布新兴教会运动的目标:「回到原始复古形式的基督教,面无愧色地专注在耶稣门徒的国度生活上。」 如果容许我们从新约圣经中挑选任何我们喜欢的内容(再次强调,这算不上是后现代主义的独特倾向——托马斯·杰斐逊[Thomas Jefferson]有他自己编辑的新约圣经,即道德式的爱的耶稣,减去「教会信仰」的基督),我们所挑选的内容总是倾向自己、自己的内心经验或道德,而远离上帝:在福音里所宣告的法律和救赎的外在权威。新兴教会的基督徒以非凡的洞察力认识到福音派消费主义的假冒为善,他们对于在《辛普森一家》(The Simpson;译按:美国一部非常著名的卡通动画喜剧)成员富兰德(Ned Flanders)身上所发现到的基督徒形象,也许也有适当的反弹,然而,他们忘记了新兴运动之前的「耶稣运动」,这运动结果是演变为他们认为有缺陷的巨型教会运动。

就他们所有的回应来说,「后现代福音派」的新兴教会人士,似乎是在跟随他们奋兴运动前辈的老路线,把教会看作是宣扬自己而不是宣扬基督的社会道德改良者。像许多新兴教会的领袖(与我在福音派教会成长下的牧师经验是一脉相承的),金博尔(Kimball)援引圣方济(Francis of Assisi’s)的名句:「无论何时都要传福音,只有在必要时才用话语来传」。「我们的生活比起任何我们所说的话,都能更好地宣讲福音。」 然而,这不正意味着宣扬我们自己,而不是宣扬基督吗?我们所传讲的福音之所以是好消息,是因为这不是关于我们作门徒的故事,而是关于基督为我们所作的顺服、死亡、和复活的事实。好消息不是「查看我的生活」或者「查看我们的群体」,而是宣告上帝在基督里称罪人为义。

是的,假冒为善是存在的,且因为基督徒无论何时都既是圣徒又是罪人,因此在每个基督徒里面、在每间教会里面,都总是会有假冒为善。好消息是,基督也拯救我们脱离假冒为善。但是,当教会的宣传材料指向自己和我们「生活的改变」时,特别容易产生假冒为善。我们谈论自己越多,世界就越有机会指控我们是假冒为善。我们越认自己的罪、领受赦免,并把这好消息传递给他人,我们的生活将会有更大、更真实的改变。我无意冒犯尊敬的圣弗朗西斯(St. Francis),但福音是只能被告知(即要靠话语)的、只能被宣告的故事。在这个大故事之内讲我们生命的改变,而不是倒过来,罪人才真正能得到救赎,并走向世界的宣教使命。

金博尔写道,「门徒的终极目标……应该由耶稣在马太福音第二十二章37至40节的教导来检验:『你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。』 我们都爱祂更多吗?我们都爱人如己,爱人更多吗?」 这不是革命性的、新的信息;这是伦理要求的宣讲,是我们很多成长在福音派的人,总是会听到的宣讲。

就其所有对巨形教会运动的精辟批判来说,华理克(Rick Warren)所号召「要行为,不要教义」的新兴教会信息究竟有多大的不同呢?这些声音提醒我们法律的要求是什么(这方面的提醒是正确的),以及耶稣在祂的教导和榜样中,展示了爱对我们最深的要求。但是,如果这是好消息,那我们就都有麻烦了。当我在我的圣洁中成长——更爱上帝、更爱邻舍——我实际上会更意识到我的亏欠。因此,在心情好的时候,我可能会以审慎乐观态度回答金博尔的问题,心情不好的时候我可能会绝望。但福音是我在任何日子里都需要的好消息,它会引领我远离自己,来到基督面前,「祂是爱我,为我舍己」(加二20)。

许多保守的福音派人士和新兴的「后福音派人士」展示出他们美国奋兴传统的共同遗产,即朋霍费尔(Dietrich Bonhoeffer)所描述的「不含宗教改革的新教」。最近一期时代周刊报导教宗本笃(Pope Benedict)与伊斯兰的重大关系,保守的天主教学者迈克·诺瓦克(Michael Novak)关于罗马教皇的评论被人引述,「他的角色是代表西方文明」。 有很多福音派领袖似乎认为这也是他们的工作。教会的使命是为民主而赶走罗马(即民主党),并且使世界变得更安全。新兴运动的政治手段是不同的:他们宁左勿右。对于许多在宗教右翼「美国基督教」的大肆宣传下成长的人,这似乎是一个重大转变,但它只是改换政党,而不是从道德主义到福音使命更深度的转移。新兴教学的社会哲学也是不同的:在点着蜡烛的黑暗房间里的星巴克和电子吉它,而不是在明亮光彩的影院内的沃尔玛超市(Wal-Mart)和赞美乐队。然而,在这两种情况下,道德主义继续把「被钉十字架的基督」推挤到边缘的地位。

我们彻底分心了,向右,向左,向中间, 完全迷失了方向。在福音派教会长大的孩子,对基督信仰的基本知识,和不上教会的青年一样薄弱。他们越来越多地住在一个越来越少地由福音所塑造的教会世界里——这个教会世界本来是由以基督为中心的教理问答、讲道和圣餐(耶稣所设立的塑造门徒的管道)所建构的。他们所唱的歌曲大多是感性的,而不是为了「让基督的道丰丰富富地住在你们心里」(西三16), 而他们的个人灵修比起过去的几代人,较少被整个教会群体的祷告和读经的成果所塑造。没有必要在文件上作出改变:他们仍然可以作「保守福音派人士」,但这个称谓已经无关紧要了,因为教义已经不重要了,也就是意味着信仰也是不重要的。如今,最重要的是行为,所以,开始行动吧!

所以,如今人们蒙召要成为「好消息」,通过「与人建立关系」来生活,并且活得「很真诚」,好让基督的宣教使命可以得到成功。新约宣告的是改变生命的福音,而现在的「福音」则是我们已经改变的生命。「我们原不是传自己,乃是传基督耶稣为主」(林后四5),已经被一种不断诉诸我们个人和集体的圣洁,把这些当作主要招徕的做法所取代了。教会行销大师乔治·巴纳(George Barna)鼓励我们以我们的性格为基础,去接触未上教会的人:「他们正在寻找的是更好的生活。你能带他们到会提供美好生活的基础材料的某个地方或某一群人那里吗?不要对人说基督教是一套的规矩,而要告诉人说基督徒是与借着榜样来带领我们的那位(耶稣基督)建立关系的宗教。然后寻求已经被证实为有效的方法来获得意义和成功。」我不是暗示我们不应该跟随基督的榜样,或教会不应该有榜样和导师。我的主张是,门徒训练是教导别人,并且训练好他们,以至于即使我们作为榜样会畏缩不前、蹒跚踉跄时,他们自己成熟的门徒身份也不会失败,因为其根基是建立在基督这个基础上,而不是建立在我们身上。

无论我们如何吹嘘我们相信基督的位格和工作,倘若我们不经常沐浴在基督的位格和工作里,最终将导致如理查德德·尼布尔(H. Richard Niebuhr)所描述的新教自由派:「一位没有忿怒的上帝借着没有十字架的基督,把无罪的人迁入没有审判的国度里」。根据北卡罗莱纳大学(University of North Carolina)的基督徒社会学家史密斯(Christian Smith)的研究,美国青少年实际的宗教信仰——无论是福音派或自由派、教会或非教会——都是「道德主义式的、治愈式的自然神论(moralistic, therapeutic deism)」。而根据许多大型教会和新兴教会的说法,他们对这个问题的解答是「多做一些;要真诚,活得更透明。」难道这就是会改变世界的好消息?

以下的脉络会助长没有基督的基督教:要么讲道是关于永恒教义和道德规范的演说,要么基督在所有的字义研究和应用当中消失了。当教会用活动、自我表达、「崇拜经历」的花招和节目,取代了平凡的圣道事工,不再用基督赐给我们的恩典管道来领受基督时,基督便在教会中消失了。当基督被推销为一切问题的答案,而不是我们的审判、死亡和罪恶的答案,或者基督是达到以下这些目的的手段:更多的兴奋、更多的娱乐、更好的生活,或者更美好的世界(就好像在上帝透过律法与福音向我们说话之前,我们已经知道这些将是什么样子),这时候,基督便失去踪影了。

回到唐纳德(Donald Grey Barnhouse)的说明。当然,撒但喜欢战争、暴力、不公平、贫穷、疾病、压迫、不道德,和人类罪恶的其他展示。当然,无论何时只要人奉主耶稣基督的名供应一杯冷水给口渴的人,牠都不会高兴。然而,牠花大部分时间暗中谋划的事情是让基督不再成为教会认知的焦点、事奉、和教会使命的中心。牠的主要策略是使非信徒心盲眼瞎,以及使信徒分心。只有当我们认识到下面的两个事实,真正的重生才会到来:(1) 教会总是被分散注意力的事所吸引,而我们总是必须重新回到基督面前;(2) 总是只差一代人,教会就会变成不是这样的地方——事实上是唯一的地方——手指所指的方向是离开我们,指向基督,就是那「神的羊羔,是除去世人的罪孽的!」(约一29)。

译/Maria Marta;校/骆鸿铭;二校/王一

麦克·霍顿博士(Dr. Michael S. Horton),加州威敏斯特神学院(Westminster Seminary California)系统神学教授;White Horse Inn 电台主持人;Modern Reformation 杂志主编;著有Introducing Covenant Theology 等书。

英文原文载于Modern Reformation

中文译文载于改革宗出版社博客

作者:麦克·霍顿

麦克·霍顿博士(Dr. Michael S. Horton,又译作荷顿或何顿),加州威敏斯特神学院(Westminster Seminary California)梅钦教席系统神学与护教学教授;全美广播电台White Horse Inn主持人;《现代宗教改革》杂志主编;曾与2001至2004年担任认信福音派联盟主席;他曾于1996年被《今日基督教》杂志评为“五十位四十岁以下福音派领袖”之一;现为北美联合改革宗教会牧师;著作丰富。已译作中文的著作有:《基督徒的信仰》、《没有基督的基督教》、《应许的神》等。