你害怕的是什么?

麦克·霍顿

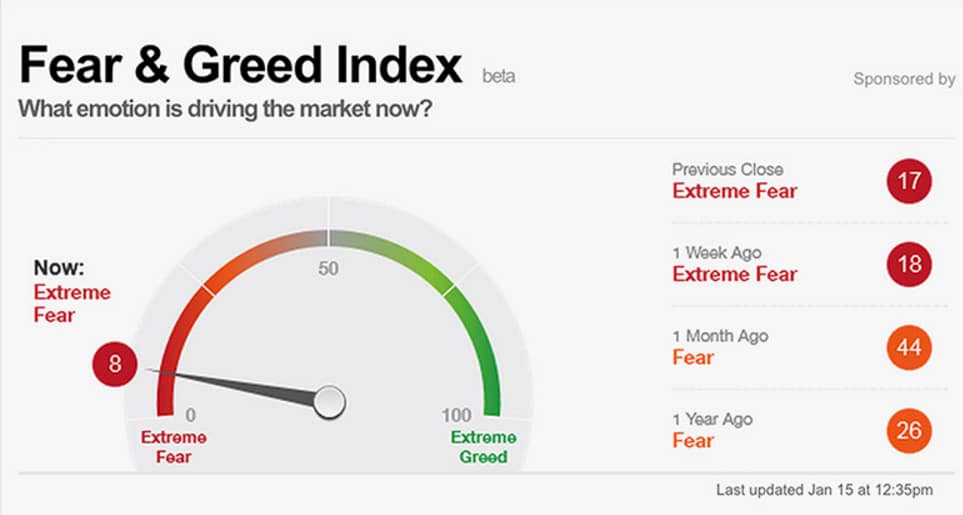

根据华尔街金融市场的“恐惧与贪婪指数”(“Fear-Greed Index”,译注:金融市场的投资动机指标),在出现冠状病毒(COVID-19)之后,“极度恐惧”正驱动着市场。不仅仅是冠状病毒而已。每个人看起来都很焦虑,不停刷新着24小时循环播报的新闻,寻找再次引起不安的冲击。除了健康,很多人会担心失去他们的工作或个人自由。一些人被经济衰退的恐惧所抓住,另一些人为环境恶化而忧虑。许多基督徒担忧信仰秩序的明显崩塌,其他人则崇拜安全,因此恐惧领导人或媒体认为的任何威胁安全的人或事物。你明白我的意思,关键在于控制。我们最害怕失去的事物正是我们所崇拜和信靠的。

不是人们不再相信上帝,只是这似乎不再重要。这表明大多数美国同胞(虽然数量在减少)对他们所敬畏的 “上帝”知之甚少。第一个检验我们是否确实敬拜真正的上帝的标准就是恐惧。没错:恐惧。近来,对各种各样事情的担忧被认为是精神正常的表现,而在非信徒邻舍的眼中,敬畏上帝似乎颇为精神失常,这样的看法甚至存在于教会之中。难怪在整个美国社会中,圣经中的上帝正逐渐遭到排斥,因为甚至在福音派圈子里,上帝也经常沦为我们生活的配角:一种获得健康、财富和幸福的手段。在日常对话中,甚至是在基督徒之间,我们只对任何威胁到我们福祉的事表现出恐惧,但如果我们提到敬畏上帝,却引来挑眉和瞪眼。

我们最惧怕的正是我们最崇拜的。因此,对于一些人来说,对感染新型冠状病毒的恐惧是头等大事。当然,人们不是崇拜病毒,而是崇拜健康——肉体和精神的幸福。恐惧是我们崇拜的对象的一种指标,是我们终极寄托的所在。

当下,个人的安宁和幸福,或政治的、社会的乌托邦成为了我们强烈渴求的“地上的天堂。” 如果上帝能帮助人实现,那再好不过。哲学家威廉·詹姆斯(William James)说道:“(在美国)上帝不是被敬拜,而是被利用。”

耶稣已经成为我们的事业、党派或国家的吉祥物,而不是我们与上帝之间的中保。没有祂,我们面对的上帝将是“烈火”(来12:29)。一些福音派领袖的公开表态非但没有给上帝的救赎历史做见证,反而给人一种基督徒易怒、恐惧和焦虑的印象。我们经常从有影响力的领袖身上寻求安全感,这一举动似乎告诉我们的邻舍,我们并不是真的相信那曾说:“你们这小群,不要惧怕,因为你们的父乐意把国赐给你们”(路12:32)的那一位。若不是出于上帝的恩典和怜悯,我们注定是要灭亡的人,更不用说我们已经被赐予了一个国度。然而,我们并不觉得自己是这样一小群人,反之,我们所迷恋的似乎是我们想象出来的那一位。当耶稣警告我们即将到来的逼迫,祂不是为了让祂的门徒惧怕,而是为要让他们依靠祂的得胜单单仰望祂:“我对你们说了这些事,是要使你们在我里面有平安,在世上你们有苦难,但你们放心,我已经胜过世界”(约16:33)。

不仅仅是冠状病毒而已。它已经造成了巨大的伤害,并且在结束前将造成更大的伤害。还有其他灾难会降临、过去,并且夺走生命。这些都让我们感到渺小和无助。但真正的问题在于,它是否让我们的心转向去敬畏那拿着死亡和阴间的钥匙的那一位。

我们不害怕冠状病毒。它只是我们深层疾病的一个症状。我们最害怕的是失去我们想象中的对生命的掌控。人类建造通天的科技之塔,如普罗米修斯般违抗上帝的主权(promethean defiance,译注:本词延伸出来的含义是人类像成为神一样地去反抗权威)。然后,这样一个极微小又能够自我复制的灾难的媒介(agent)出现了,至今我们还没有疫苗。于是我们变得焦虑,不只是因为我们或许认识那些受感染甚至可能因此死亡的人,更是因为它让我们的自我掌权的幻想破灭。这根本不合理,尤其是在2020年。到底是谁在掌权?这病毒是如何发生的?必须有人得为没能支撑起这座人造巨塔而负责。

为了维护自我掌权的假象,有些人把新型冠状病毒(COVID-19)看做是一种随机的意外。他们这样宣称:我们不相信有一位在我们之上的主允许这事发生,将其作为祂意义深远的计划的一部分,为要让我们仰望祂,带给祂荣耀。我们仍旧掌权,病毒会很快过去,我们将会遏制它。

其他人把这当作一个商机,比如声名狼藉的电视福音布道者吉恩·巴克(Jim Bakker)售卖他的蛇油,或像肯尼斯·科兰普(Kenneth Copeland)一样,邀请观众摸电视屏幕来获得保护和治疗——当然,这是为了获得“种子基金”(seed gift,译注:这两位电视布道家是成功神学的典型代表人物)。

还有些人会吓得把商店洗劫一空,躲在他们的地窖里瑟瑟发抖。

每个人都害怕。主要是害怕死亡。

最近几代人似乎经历了一种转变,偏离“敬畏上帝”的积极状态,转向一种介于不恰当和令人不安之间的神经症状态(a condition ranging from inappropriate to a troubling neurosis)。在教会中,感性的情绪占主导地位,每个人都可以决定谁是“我们的上帝”,他们的前设似乎是“一个善良的上帝不会允许这些事发生在像我们这样的好人身上。” 毕竟,上帝是为了我们的幸福而存在的。这正是我们在大街小巷和许多受欢迎的传道人那里听到的。

甚至在更加保守的语境中,一段“敬畏上帝”(“fear of God”)的文章,通常被紧随其后的包含一千种限定条件的解释所扼杀(dying the death of a thousand qualifications)。结果就是敬畏不真正意味着敬畏(fear)。它的意思更像是尊敬(respect)。尊敬可能只体现在一个礼貌的动作上。实际上,不是的,敬畏就是敬畏(fear means fear)。它意味着只有上帝在祂的荣耀中是可畏的,在祂的审判中是公义的,对凡求告祂名之人是满有怜悯的。正确的敬畏,虔诚的敬畏,会“除去惧怕”,并引导人去信靠和爱(约壹4:18)。对上帝之敬畏的减少至少受到两个原因的误导。

首先,理智要求我们活在现实中,至高无上的上帝比我们更加真实。实际上,祂是生命,并赐下生命(活着的生命),给我们和一切祂所造之物。就像可见的太阳一样,上帝存在并散发出祂圣善的光芒,不管我们是否认识祂。即使当祂不可测度的意念遮蔽了祂的同在,祂仍旧在那里,引我们定睛在祂身上。

还记得巴比伦王尼布甲尼撒,当他行走在王宫的平顶上时,他惊叹道,“这大巴比伦不正是我建造的吗”。 于是上帝把他赶到荒芜之地,像野兽一样生活。幸运的是,这并不是故事的结局。上帝以此来显出王的癫狂,没有活在现实中。

日子满足,我尼布甲尼撒举目望天,我的聪明复归于我,我便称颂至高者,赞美尊敬活到永远的 神。他的权柄是永有的;他的国存到万代。世上所有的居民都算为虚无;在天上的万军和世上的居民中,他都凭自己的意旨行事。无人能拦住他手,或问他说,你做什么呢?

那时,我的聪明复归于我,为我国的荣耀、威严,和光耀也都复归于我;并且我的谋士和大臣也来朝见我。我又得坚立在国位上,至大的权柄加增于我。(但4:34-36)

其次,对上帝充分的敬畏,会驱散对任何其他人或事物的恐惧。对上帝之敬畏的轻描淡写,不仅会让我们无法将上帝应得的归给祂,更会让我们自己和他人失去摆脱缠绕我们的恐惧的唯一解药。敬畏上帝能除去任何人或事用来麻痹我们的恐惧。

正如过去那些处境相似的人一样,许多基督徒正从我们的救主基督的生命与死亡中寻找他们的终极安慰。马丁·路德在一封答复询问在瘟疫中该如何应对的信中写道,

我将寻求上帝的怜悯来保守我。然后我会消毒以净化空气,准备并服用药物。我会避免一些不必要的出行和会面,以免受到感染并避免因疏忽传染给其他人致其死亡。如果上帝想要把我接走,祂肯定会找到我,我已经完成了祂所要我做的,我不再对自己或其他人的死亡负责。然而,如果我的邻舍需要我,我将不会推辞,而是像前文说的那样自在地出入。这就是一种敬畏上帝的信心,因为它既不自以为是,也不鲁莽行事,不去试探神。(1)

正如哈里·内德(Harry Reeder III)提醒我们的,当加尔文在日内瓦牧会期间,曾五次发生瘟疫:

1542年第一次爆发瘟疫后,加尔文亲自带头探望那些感染瘟疫的家庭。得知这样做可能会让加尔文面临死刑,市政府官员因为确信他的领导是不可替代的,便出面阻止他。但在加尔文的指导下,牧师们持续不懈地努力着,他们详细描述了多人信主的喜悦。很多牧师因此付出了生命。不为人知的是,加尔文继续私下在瘟疫肆虐的日内瓦和其他城市进行着他的教牧关怀。加尔文不仅为市民提供医院,而且也收治移民,这已经证明他的牧者心肠,当他筹集必须的资源为瘟疫患者建立隔离医院时,他的牧养之心更进一步体现出来。每当有信徒去世,他满怀热情和个人关怀在葬礼上悲痛地布道。(2)

如果我们把原子弹换成冠状病毒,路易斯(C.S. Lewis)在1948年发表的忠告至今仍在提醒我们,在艰难时期,我们受上帝话语的理智所模塑的门徒身份是多么与众不同:

在某种程度上,我们对核弹忧虑过度。“在核弹时代我们如何生存?”我忍不住反问:“为何老问这问题?要是你曾在16世纪生活过,黑死病每年造访伦敦;或者,要是你曾在维京时代生活过,斯堪的纳维亚入侵者随时可能登陆,晚间割断你的喉咙;或者就如你现在,已经生活在癌症时代,梅毒时代,瘫痪时代,空袭时代,铁路事故时代或车祸时代。”

换言之,我们不要从一开始就夸大了我们处境的新异( novelty)。相信我,亲爱的先生女士,你和你所爱的人,在核弹发明之前,就被判处死刑;而且,我们中间相当大的一部分人,将来之死并不安乐。相对于祖先,我们的确有个巨大优势——麻醉剂;但死亡仍一如既往。这世界本来就充满了苦痛之夭亡(painful and premature death),在这个世界上,死本身并非机缘(chance)而是命定(certainty)。这时,因为科学家又给这个世界添了一个苦痛之夭亡,就拉着长脸四处抱怨,这看起来颇为滑稽。

这就是我要说的第一点。我们要采取的第一个行动就是,打起精神。假如我们所有人都将被核弹炸死,就让那核弹飞来之时,发现我们正在做明智且人性之事(sensible and human things)——祈祷,劳作,教学,读书,赏乐,给孩子洗澡,打网球,把酒对酌或投壶射覆之时与朋友相谈甚欢——而不是像受惊羊群一般挤作一团,只想着炸弹。它们可能会摧毁我们的身体(一个细菌也能做到),但不必主宰我们的心灵。(3)

正如尼布甲尼撒所发现的,当我们举目望天的时候,我们的神智就恢复正常了。我们归回现实。我们没有掌权,也不曾掌权。我们不能创造也不能自救。相反,我们是上帝在耶稣基督里所造并且救赎的!现在我们可以看到我们身边的需要,我们自己的、我们邻舍的、以及各样造物的,这是机会而不是威胁。我们想要在控制病毒蔓延上出一份力。我们被呼召去保卫我们邻舍的生命,尤其是最脆弱的人群:胎儿、我们的年长者、穷人、孤儿、寡妇和遭受不公义对待的受害者。我们被呼召成为上帝所造万物的好管家。这是因为我们敬畏上帝,而不是任何人或任何其他事。

甚至死亡也不能威胁我们,因为这正是那“最后的敌人”,它的权势在基督里面已经宣告无效(林前15:50-57)。我们关注这个世界,不是因为它将要被毁灭,而是因为它将要被恢复(罗8:18-25)。我们的生命现在被驱动着向外,转向我们的邻舍,而不是转向我们自己。我们不是被恐惧而是被自由点燃,“因为神所赐给我们的心,乃是刚强、仁爱、谨守的心(提后1:7)。”真正的头条新闻应该是,“复活节到了!” 的确,每一个主日我们聚集庆祝基督的复活。

当我们敬畏上帝的时候,其它所有的恐惧都变得不受人的骄傲所控制,而是服在上帝的应许和拯救之下。像尼布甲尼撒一样,有时我们需要在苦难中学习。但是因为上帝造我们原是要与祂相交,苦难就好理解了。“敬畏耶和华是智慧的开端,认识至圣者便是聪明”(箴9:10),上帝的智慧便是基督(林前1:30)。

敬畏上帝带来信心,信心结出圣灵的果子,为我们自己和他人带来丰盛的祝福。如果上帝用难解的旨意来医治我们的疯狂,让我们在祂里面得到安息,还有什么结果会比这更好呢?这不仅仅是“保持冷静,勇往直前”(“Keep Calm and Carry On”),而是:

你要专心仰赖耶和华,

不可倚靠自己的聪明,

在你一切所行的事上都要认定他,

他必指引你的路。

不要自以为有智慧;

要敬畏耶和华,远离恶事。

这便医治你的肚脐,

滋润你的百骨。(箴3:5-8 )

尾注

(1)Luther’s Works 43:132

(2)Harry L. Reeder III “Calvin and the Plague,” in John Calvin: A Heart for Devotion, Doctrine, and Discipleship, Burk Parsons编辑 (Lake Mary, Fla.: Reformation Trust, 2008), 65.

(3)C. S.路易斯,“On Living in an Atomic Age,”in Present Concerns (Harvest Books, 2002), 78-80. 文中译本选自邓军海所译之版本《切今之事》“生活在核弹时代”部分(华东师范大学出版社,2015)120-121页。

作者:麦克·霍顿

译者:陈小燕

校对:蔡璐

麦克·霍顿博士(Dr. Michael S. Horton,又译作荷顿或何顿),加州威敏斯特神学院(Westminster Seminary California)梅钦教席系统神学与护教学教授;全美广播电台白马驿站(White Horse Inn)主持人;《现代宗教改革》杂志(Modern Reformation)主编;曾与2001至2004年担任认信福音派联盟(Alliance of Confessing Evangelicals )主席;他曾于1996年被《今日基督教》杂志评为“五十位四十岁以下福音派领袖”之一;现为北美联合改革宗教会(URCNA)牧师;著作极其丰富。已译作中文的著作有:《基督徒的信仰》(The Christian Faith: A Systematic Theology for Pilgrims on the Way)、《没有基督的基督教》(Christless Christianity: The Alternative Gospel of the American Church)、《应许的神》(God of Promise: Introducing Covenant Theology)等。

英文原文:https://www.whitehorseinn.org/2020/03/what-are-you-afraid-of/